La souche Omicron BA.1 du SARS-CoV-2 a été supplantée par le sous-lignage BA.2 dans de nombreux pays. Des chercheurs de l’Institut Pasteur, du CNRS, du Vaccine Research Institute (VRI), en collaboration avec le CHR d’Orléans, l’AP-HP, l’Université Catholique de Louvain et Université Paris Cité ont étudié la sensibilité des variants Omicron BA.1 et BA.2 à neuf anticorps monoclonaux dont certains sont utilisés en prophylaxie préexposition chez les personnes immunodéprimées. Ils montrent une perte d’efficacité de neutralisation contre BA.1 et BA.2 chez les personnes traitées par deux associations d’anticorps (Ronapreve® ou Evusheld®).

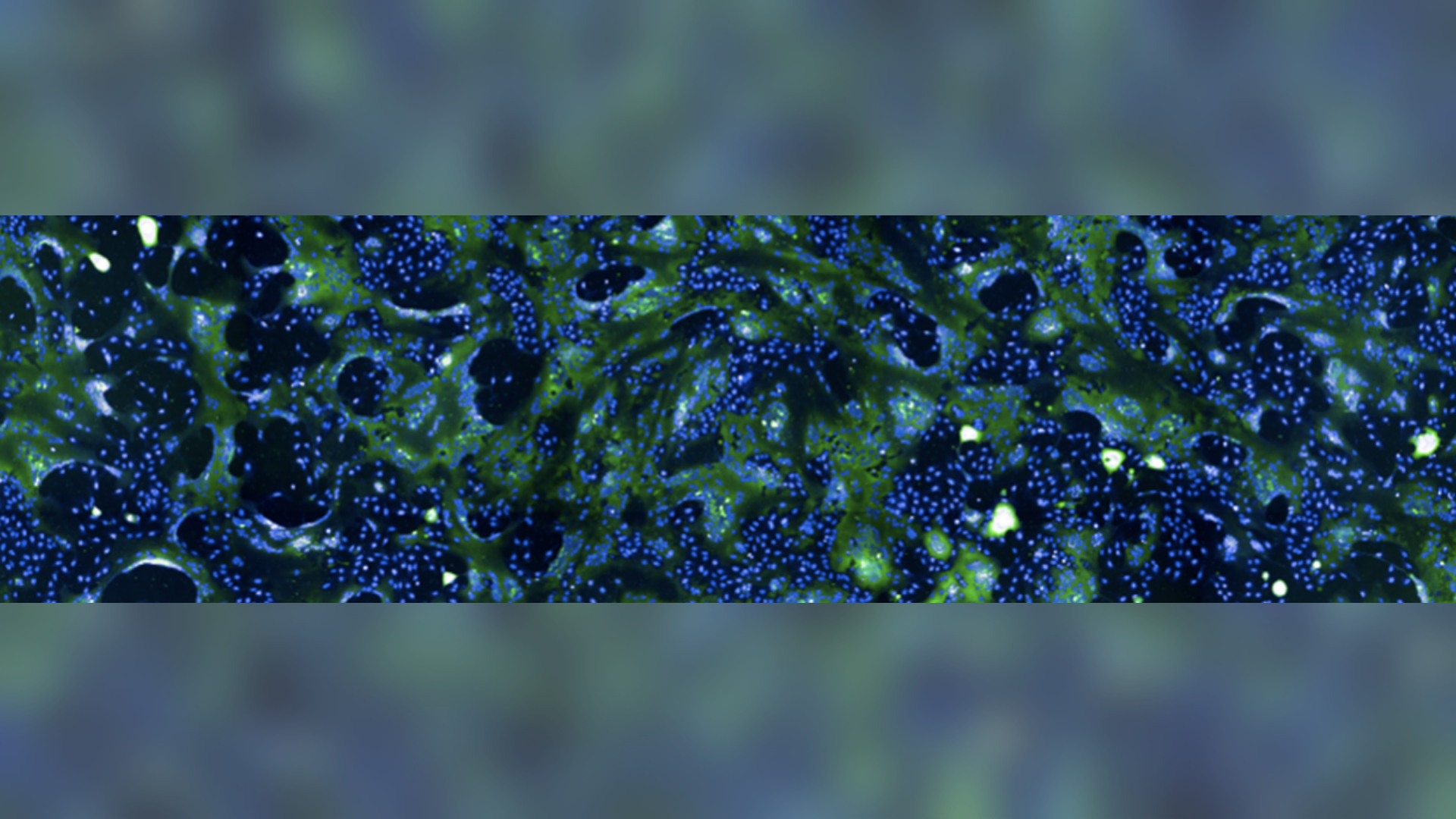

Cellules infectées par le variant Omicron du SARS-CoV-2. Les cellules infectées fusionnent avec des cellules voisines et forment un syncytia (en vert).

© Institut Pasteur. Nell Saunders, Delphine Planas, Timothée Bruel, Olivier Schwartz

La souche BA.2 d’Omicron a fortement augmenté en fréquence et est maintenant majoritaire dans de nombreux pays, dont la France. Dans un premier temps, les scientifiques de l’unité Virus et immunité à l’Institut Pasteur (unité mixte de recherche CNRS) et du VRI ont étudié la sensibilité des sous-lignées Omicron BA.1 et BA.2 aux anticorps monoclonaux thérapeutiques dans un système de culture cellulaire. Pour cela, ils ont isolé une souche infectieuse BA.2, en collaboration avec l’Institut Rega, KU Leuven. Ils ont ensuite examiné l’efficacité de la prophylaxie préexposition chez les personnes immunodéprimées à risque de COVID-19 sévère. Ils ont d’abord décrit la sensibilité in vitro de BA.2, en comparaison avec les souches Delta et Omicron BA.1, à 9 anticorps à visée thérapeutique. Ils ont ensuite examiné les conséquences cliniques de ces observations, en mesurant directement l’activité neutralisante des anticorps dans des sérums de 29 individus ayant reçu Ronapreve® (association de deux anticorps développée par Roche/Regeneron) et/ou Evusheld® (association de deux anticorps développée par AstraZeneca).

Les scientifiques ont comparé l’efficacité des sérums de patients, entre 3 et 30 jours après le traitement, contre BA.1 et BA.2. Les résultats de cette étude montrent une sensibilité thérapeutique différente selon les sous-lignées d’Omicron.

« Nous montrons que les anticorps et les sérums correspondants sont peu ou pas actifs contre BA.1, mais sont plus actifs contre BA.2. Par rapport à Delta, l’activité neutralisante est plus sévèrement diminuée contre BA.1 : il faut 344 fois plus d’anticorps pour neutraliser BA.1, et 9 fois plus pour neutraliser BA.2 », explique Timothée Bruel, premier auteur de l’étude et chercheur au sein de l’unité Virus et immunité à l’Institut Pasteur (unité mixte de recherche CNRS).

En outre, 4 infections à Omicron ont été décrites parmi les 29 patients traités par anticorps (dont un cas sévère). « Cela indique que, dans ce cas, le traitement ne protège pas complètement ni contre l’infection, ni contre les formes sévères » explique Thierry Prazuck, co-auteur principal de l’étude et chef du service maladies infectieuses au CHR d’Orléans.

« Il s’agit à notre connaissance de la première étude décrivant directement la séro-neutralisation d’individus traités par anticorps monoclonaux contre Delta, BA.1 et BA.2 et reliant les résultats à des infections. BA.1, et dans une moindre mesure BA.2, est moins sensible à Evusheld® et Ronapreve® que Delta. L’efficacité clinique de ces traitements contre l’infection Omicron est donc probablement moins bonne que contre Delta », commente Olivier Schwartz, auteur principal de l’étude et responsable de l’unité Virus et immunité à l’Institut Pasteur (unité mixte de recherche CNRS).

Le nombre de personnes immunodéprimées est évalué à 230 000 en France et regroupe les personnes recevant des médicaments immunosuppresseurs pour une greffe, sous chimiothérapie pour un cancer, atteintes de maladies auto-immunes, ou infectées par le VIH et non encore traitées. Dans le monde, des dizaines de milliers d’individus ont reçu ces anticorps. Il s’agit donc d’une question de santé publique majeure qui nécessite de prochaines études cliniques pour ajuster au mieux les traitements en fonction des variants circulants.

Références

Serum neutralization of SARS-CoV-2 Omicron sublineages BA.1 and BA.2 in patients receiving monoclonal antibodies, Nature Medicine, 23 mars 2022

Timothée Bruel1,2,*, Jérôme Hadjadj3,*, Piet Maes4,*, Delphine Planas1,2, Aymeric Seve5, Isabelle Staropoli1, Florence Guivel-Benhassine1, Françoise Porrot1, William-Henry Bolland1,6, Yann Nguyen3, Marion Casadevall3, Caroline Charre7,8,9, Hélène Péré10,11, David Veyer10,11, Matthieu Prot12, Artem Baidaliuk12, Lize Cuypers13, Cyril Planchais14, Hugo Mouquet14, Guy Baele4, Luc Mouthon3, Laurent Hocqueloux5, Etienne Simon-Loriere12,$, Emmanuel André13,15,$, Benjamin Terrier3,$, Thierry Prazuck5,$ & Olivier Schwartz1,2,$

-

Institut Pasteur, Université Paris Cité, CNRS UMR3569, Virus and Immunity Unit, 75015, Paris, France.

-

Vaccine Research Institute, 94000, Créteil, France.

-

Department of Internal Medicine, National Reference Center for Rare Systemic Autoimmune Diseases, AP-HP, APHP.CUP, Hôpital Cochin, Paris, France

-

KU Leuven, Department of Microbiology, Immunology and Transplantation, Laboratory of Clinical and Epidemiological Virology, Leuven, Belgium

-

CHR d’Orléans, service de maladies infectieuses, Orléans, France.

-

Université Paris Cité, École doctorale BioSPC 562, 75013, Paris, France.

-

Université Paris Cité, Faculté de Médecine, Paris, France

-

INSERM U1016, CNRS UMR8104, Institut Cochin, Paris, France

-

AP-HP, Laboratoire de Virologie, CHU Cochin, Paris, France

-

10INSERM, Functional Genomics of Solid Tumors (FunGeST), Centre de Recherche des Cordeliers, Université Paris Cité and Sorbonne Université, Paris, France

-

Laboratoire de Virologie, Service de Microbiologie, Hôpital Européen Georges Pompidou, Assistance Publique des Hôpitaux de Paris, Paris, France

-

G5 Evolutionary Genomics of RNA Viruses, Institut Pasteur, Université Paris Cité, Paris, France

-

University Hospitals Leuven, Department of Laboratory Medicine, National Reference Centre for Respiratory Pathogens, Leuven, Belgium

-

Humoral Immunology Laboratory, Institut Pasteur, Université Paris Cité, INSERM U1222, Paris, France

-

KU Leuven, Department of Microbiology, Immunology and Transplantation, Laboratory of Clinical Microbiology, Leuven, Belgium

* These authors contributed equally

$ These authors jointly supervised this work

À lire aussi

La semaine du cerveau 2026 à l’Université Paris Cité

Prix Jeunes Talents France L’Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science : Appel à candidatures 2026

La Fondation L'Oréal, en partenariat avec la Commission nationale française pour l'UNESCO et l'Académie des sciences, déclare officiellement ouvert l'appel à candidatures de l'édition 2026 du Prix Jeunes Talents France L'Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science :...

Suivi des maladies chroniques : un patient sur deux serait ouvert à la téléconsultation

L’étude REACTIVE, coordonnée par la Dre Tiphaine Lenfant et le Pr Viet-Thi Tran et menée par des équipes de médecine interne de l’hôpital européen Georges-Pompidou AP-HP, du centre d’épidémiologie clinique de l’hôpital Hôtel-Dieu AP-HP, de l’Université Paris Cité, de...

Le Collège de l’Académie nationale de médecine : une première promotion marquée par l’engagement de l’Université Paris Cité

Créé en décembre 2023, le Collège de l’Académie nationale de médecine se veut être un lieu d’échanges entre les académiciens et des jeunes médecins, chirurgiens, biologistes, scientifiques, pharmaciens, vétérinaires. Il réunit ainsi 38 jeunes scientifiques, dont 15...