Lauréat de l’appel à manifestation d’intérêt « Science / recherche participative » porté par l’Idex Université Paris Cité, le projet Kilonova Catcher révèle ses premiers résultats un an après son lancement. Éclairages en compagnie de Sarah Antier et Damien Turpin, post-doctorants CNES, la première au laboratoire APC (Université Paris Cité), le second au CEA.

Illustration d’artiste présentant la fusion de deux étoiles à neutrons, à l’origine d’une kilonova. Grâce à la découverte des ondes gravitationnelles, il est désormais possible de partir à leur recherche, ce à quoi s’emploie le programme de sciences participatives Kilonova Catcher.

© NASA / CXC / M. Weis

Début 2019, juste avant que ne commence le run O3, la troisième grande campagne internationale d’observation des ondes gravitationnelles, Sarah Antier a l’ambition de fédérer un large réseau d’observatoires à travers le monde, tout en y intégrant un panel d’astronomes amateurs. Dénommé GRANDMA, ce réseau voit rapidement le jour : 25 télescopes répartis dans 20 observatoires, 29 instituts – dont APC à Université Paris Cité – et plus de 70 scientifiques. Tous partagent le même objectif : détecter et caractériser les contreparties visibles des sources d’ondes gravitationnelles. Prédites par Einstein il y a une centaine d’années, Sarah Antier rappelle que « les ondes gravitationnelles ont été détectées pour la première fois en 2015 ». Une révolution majeure engendrant une nouvelle astronomie dite « multi-messagers ». Damien Turpin de préciser : « Avant, l’observation d’événements cataclysmiques violents dans l’univers se faisait surtout grâce aux signaux de lumière comme les rayons X ou gamma. Les informations fournies par la lumière étaient partielles, alors qu’à présent, en les combinant avec les ondes gravitationnelles, on a accès à une physique tout à fait inédite ». Dans ce contexte, comment fonctionne le réseau GRANDMA et en quoi se distingue-t-il des autres réseaux internationaux ? La lauréate de la bourse L’Oréal-Unesco en esquisse les contours.

La dimension participative : une spécificité de GRANDMA

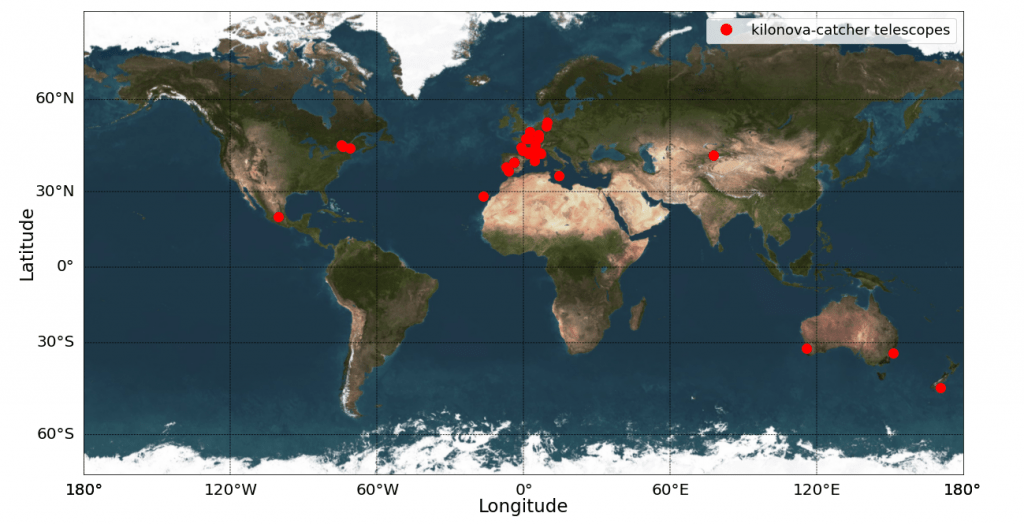

« Quand j’ai lancé GRANDMA il y a deux ans nous dit Sarah, on s’est très rapidement mis d’accord avec Damien pour y intégrer des sciences participatives. Université Paris Cité a accepté de soutenir notre démarche. Sur le plan international, c’est la première fois que l’on fait des sciences participatives pour observer les contreparties lumineuses provenant des sources d’ondes gravitationnelles ». À première vue, cela peut surprendre d’imaginer un astronome amateur équipé de son télescope venir prêter main forte aux plus grands scientifiques et aux observatoires les mieux équipés au monde. Sarah Antier explique la logique : « Il y a un défi observationnel énorme car les détecteurs d’ondes gravitationnelles ne localisent pas très bien la fusion d’objets compacts comme les étoiles à neutrons ou les trous noirs. On est obligé de chercher une source dans des centaines voire des milliers de degrés carrés et ce en moins de 24 heures ! On s’est dit que l’on pouvait gagner cette course contre la montre en mobilisant un réseau international d’astronomes amateurs. L’univers observé est relativement proche, donc accessible avec les télescopes amateurs. L’enjeu est d’observer partout – hémisphères nord et sud – et vite ». L’appel à participation lancé à cette occasion a permis à 33 astronomes amateurs répartis dans le monde entier de contribuer à la recherche d’une kilonova – ces phénomènes lumineux produits à la suite de la fusion de deux objets compacts. Leur découverte devrait permettre de mieux comprendre la provenance de certains éléments chimiques sur Terre et dans l’univers.

Planisphère présentant la distribution des télescopes appartenant aux astronomes amateurs impliqués dans le programme Kilonova Catcher

Comment se passent les campagnes d’observation ?

Reste qu’il n’est pas forcément évident, même pour un astronome amateur expérimenté, de se lancer dans l’observation d’événements jusqu’ici inconnus. « On les forme à un nouveau type d’astronomie précise Damien Turpin. On reçoit des messages très enthousiastes, c’est un challenge pour eux de participer à ce genre d’observations qui jusqu’à Kilonova Catcher ne leur était pas du tout accessible. Notre mission est vraiment de les accompagner au quotidien ». Sarah Antier apporte quelques précisions : « Il faut se connecter à l’application, préciser d’où l’on observe et le matériel dont on dispose. Puis on reçoit une alerte au moindre signal d’ondes gravitationnelles. Ensuite il suffit de nous envoyer le résultat des observations, et nous nous chargeons de les analyser. On dit souvent que les ondes gravitationnelles sont le murmure de l’univers. Avec GRANDMA et Kilonova Catcher, on essaie d’associer ce murmure à l’image ». Pour quels résultats à ce stade ? « Pour l’instant les campagnes d’observation n’ont pas encore permis de détecter de kilonovas admet Sarah. Mais ce constat n’est pas un échec pour autant, bien au contraire cela nous a permis de poser des contraintes sur les processus radiatifs et la fraction de masse éjectée par les étoiles à neutrons qui fusionnent. Nous avons même pu en apprendre davantage sur une supernova détectée par l’un des astronomes amateurs, non reliée à l’événement gravitationnelle mais repêchée lors des observations ».

Les prochaines étapes

Sarah Antier et Damien Turpin insistent sur la nouvelle manière de faire de l’astronomie aujourd’hui, nécessairement plus collaborative et pensée à une échelle internationale. « Notre choix avec Damien était de mettre sur le même plan les professionnels et les amateurs, notamment dans la signature des articles scientifiques, car tous contribuent à un même résultat ». La suite s’annonce passionnante, Sarah en annonce les étapes : « La prochaine campagne d’observation des ondes gravitationnelles, run O4, aura lieu en 2022. D’ici là on souhaite aller plus loin, fédérer beaucoup plus d’amateurs, préciser les sources à observer. On n’en est qu’aux prémisses ». Damien complète : « C’est important de garder le lien avec les astronomes amateurs, d’où la volonté de lancer une nouvelle campagne d’observation avec Kilonova Catcher dès novembre cette année. On compte aussi ajouter une dimension pédagogique et ludique au projet, avec des tutoriels pour expliquer la méthodologie, et faire monter les amateurs en compétence ».

Rendez-vous à la rentrée pour la suite d’un projet unique permettant à la fois de mieux comprendre la formation de notre planète et de l’univers, et d’envisager une science collaborative inédite.

En savoir plus

- Découvrez la publication scientifique

- Plus d’informations sur la collaboration GRANDMA

- Vous êtes astronome amateur ? Participez au programme Kilonova Catcher

À lire aussi

La semaine du cerveau 2026 à l’Université Paris Cité

Prix Jeunes Talents France L’Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science : Appel à candidatures 2026

La Fondation L'Oréal, en partenariat avec la Commission nationale française pour l'UNESCO et l'Académie des sciences, déclare officiellement ouvert l'appel à candidatures de l'édition 2026 du Prix Jeunes Talents France L'Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science :...

Suivi des maladies chroniques : un patient sur deux serait ouvert à la téléconsultation

L’étude REACTIVE, coordonnée par la Dre Tiphaine Lenfant et le Pr Viet-Thi Tran et menée par des équipes de médecine interne de l’hôpital européen Georges-Pompidou AP-HP, du centre d’épidémiologie clinique de l’hôpital Hôtel-Dieu AP-HP, de l’Université Paris Cité, de...

Le Collège de l’Académie nationale de médecine : une première promotion marquée par l’engagement de l’Université Paris Cité

Créé en décembre 2023, le Collège de l’Académie nationale de médecine se veut être un lieu d’échanges entre les académiciens et des jeunes médecins, chirurgiens, biologistes, scientifiques, pharmaciens, vétérinaires. Il réunit ainsi 38 jeunes scientifiques, dont 15...