La lauréate du prix Jacqueline Pigeot 2024 est Marina Valente, pour un mémoire de Master 2 rédigé sous la direction d’Emmanuel Roux et intitulé « L’« étrange maladie » (koejil 怪疾). Etude des stratégies antiépidémiques face au choléra dans la Corée du Chosŏn, entre 1821 et 1862 ».

Résumé : Le XIXe siècle coréen est souvent considéré comme une période de déclin dynastique irrémédiable du royaume du Chosŏn (1392-1897), pavant la voie à plusieurs décennies de colonisation japonaise. Si les travaux d’histoire politique ont bien mis en évidence les difficultés croissantes rencontrées par les souverains et leur bureaucratie à cette époque, divers aspects sociaux et culturels encore peu étudiés permettent cependant de relativiser ce discours téléologique et teinté de catastrophisme. Les épidémies de choléra que nous explorons dans ce mémoire constituent un poste d’observation privilégié en vue d’appréhender les pratiques sociales des Coréens et leurs évolutions à travers les pratiques antiépidémiques. Nous nous appuyons sur un vaste corpus de sources en chinois classique, en coréen vernaculaire, en français et en anglais.

Mon parcours universitaire débute avec une licence de biologie médicale obtenue en 2013 à l’Université Paris XI. Après avoir travaillé plusieurs années dans des laboratoires hospitaliers et de ville, j’ai décidé de reprendre mes études. C’est un séjour de trois mois en Corée du Sud qui m’a mise sur la voie des études coréennes. En 2019, j’ai commencé une licence de coréen à l’Université Paris Cité pour ensuite poursuivre en master LLCER études coréennes.

L’année de master 1 a été déterminante car elle m’a confortée dans mon idée de faire de la recherche. Les deux temps forts de cette première année de master ont été ma mobilité à l’Université Nationale de Séoul et la rédaction du dossier de recherche. Celui-ci portait sur l’histoire de la toute première épidémie de choléra dans la péninsule coréenne en 1821.

Pour l’année de master 2, j’ai décidé d’approfondir ce sujet et de traiter l’histoire des épidémies de choléra en Corée et les pratiques antiépidémiques associées de 1821 à 1862. Ce sujet me tient particulièrement à cœur puisqu’il m’a permis de lier mes deux formations universitaires. Il a également été influencé par mon expérience professionnelle et mes contacts avec de nombreux patients. De cette expérience a émergé une question qui continue de m’animer depuis : « comment les personnes se soignent ? ». Ce questionnement est un des fils conducteurs de la recherche et du mémoire de master 2 intitulé « L’ ‘étrange maladie’ (koejil 怪疾) : Une étude des stratégies antiépidémiques face au choléra dans la Corée du Chosŏn, entre 1821 et 1862 ».

La première étape du travail de recherche a consisté à retracer les itinéraires empruntés par le choléra avant sa propagation en Corée puis dans la péninsule. Ce travail de réactualisation de datation des épidémies coréennes à partir de sources primaires écrites a permis de trouver de nouveaux indices permettant de renforcer l’hypothèse de la présence du vibrion cholérique en Corée en 1835, formulée dans les années 1960 par l’historien japonais Miki Sakae 三木榮 (1903-1992). L’analyse des circulations et des temporalités du choléra a également montré que non seulement le territoire coréen, mais, plus généralement, les territoires est-asiatiques sont tantôt absents, tantôt mal intégrés dans l’historiographie occidentale. L’étude de la terminologie coréenne du choléra et des pratiques antiépidémiques a mis en évidence qu’il n’existe pas une seule façon d’appréhender et de faire face à la maladie. Afin de lutter contre le choléra, tous les acteurs de la société coréenne se mobilisent activement en multipliant les réponses préventives et thérapeutiques de natures variées. La diversité de ces réponses antiépidémiques révèle que l’histoire des épidémies en Corée se situe à la croisée de l’histoire sociale et de l’histoire de la santé. La recherche de master 2 a souligné des continuités dans les perceptions de la maladie et les pratiques de santé mises en œuvre pour prévenir et se soigner du choléra entre le début du XIXe siècle et la période coloniale, comme en témoigne la dénomination cholérique koejil (« étrange maladie ») qui se retrouve encore aujourd’hui dans les dictionnaires nord et sud-coréens.

À lire aussi

Afterwork Seminar de la Graduate School of East Asian Studies

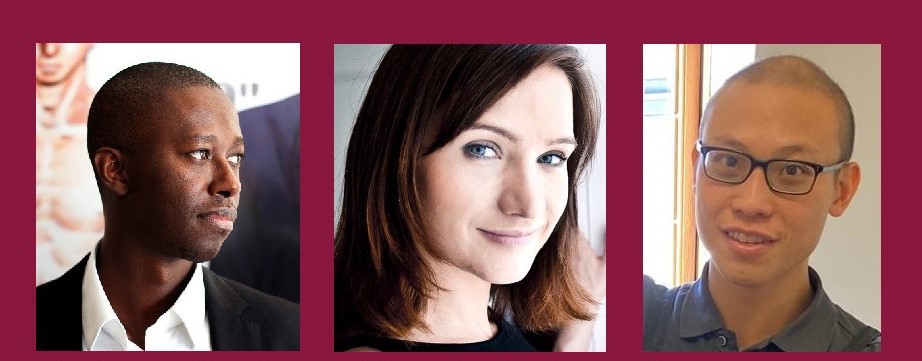

Dans le cadre de l’Afterwork seminar de la Graduate School of East Asian Studies, nous accueillerons le jeudi 13 mars de 17h30 à 19h00 trois diplômés de l'UFR LCAO, Ahmed Agne et Cécile Pournin, co-fondateurs de la célèbre maison d’édition de manga Ki-oon, et Julien...

Cycle de conférences : Current Research on East Asia

As part of the Université Paris Cité’s commitment to global engagement, creativity and critical knowledge and research, the Paris Graduate School of East Asian Studies is organizing a series of lectures by international scholars for the 2025-2026 academic year. The...