Le Centre des Humanités Numériques, nouvelle plateforme de service de la Faculté Sociétés et Humanités d’Université Paris Cité, organise une Journée d’études le mardi 15 juin 2021. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 11 juin.

Le Centre des Humanités Numériques

Le Centre des humanités Numériques (CHN) d’Université Paris Cité est une nouvelle plateforme de service de la Faculté Sociétés et Humanités d’Université Paris Cité, développée par le service des bibliothèques en interface et en collaboration avec les TGIR Huma Num et Progedo. Il accompagne notamment les communautés de recherche, les doctorant.e.s et étudiant.e.s d’Université Paris Cité mais aussi du site géographique parisien dans leurs projets de recherche et de formation aux humanités numériques ainsi qu’en analyse de données.

Journée d’études du mardi 15 juin 2021

Modalités

- Gratuit sur inscription obligatoire

- Format hybride :

– Sur site : Amphithéâtre Buffon, 15 Rue Hélène Brion – 75013 Paris

Places limitées à 90 personnes

– A distance, en visio-conférence Zoom. Lien de connexion communiqué après l’inscription

Programme

- 9h15 : accueil du public

- 9h45 : ouverture de la journée

Présentation du Centre des Humanités Numériques - 10h : table ronde n°1

Qui fait quoi ? L’organisation du travail en humanités numériques

Avec Anne Grondeux (HTL), Violaine Jurie (Géotéca), Isabelle Marchand (Géotéca), Chiara Mainardi (DiRVED), Luc Massip (CERILAC), Sophie Vasset (LARCA) - 12h : pause déjeuner

- 14h : table ronde n°2

Science ouverte et ouverture de l’accès aux données publiques pour la recherche en sciences humaines et sociales

Avec Isabelle Blanc (MESRI), Guillaume Mordant (INSEE), Sébastien Oliveau (PROGEDO). - 16h : conclusion de la journée

- 16h15 : clôture

Table ronde n°1 : Qui fait quoi ? Lorganisation du travail en humanités numériques

Les humanités numériques sont par définition interdisciplinaires, puisqu’elles relèvent à la fois d’une ou de plusieurs sciences humaines et sociales et de l’informatique. Elles réunissent des spécialistes de différents domaines professionnels : recherche et enseignement, informatique, documentation, édition, image, etc. Plus souvent que pour d’autres recherches en sciences humaines et sociales, elles impliquent un travail collectif et elles font travailler ensemble des personnes aux situations très variées, que ce soit par la qualification, le rattachement institutionnel, le statut professionnel ou le degré de contractualisation du travail effectué. En France, la structuration de la recherche est telle que les laboratoires ont rarement les moyens d’engager des projets de recherche relevant des humanités numériques avec leurs moyens propres. Le travail en réseau, le support des infrastructures locales (DSI) ou nationales (TGIR Huma-Num et Progedo) ou le recours à des prestataires sont presque toujours nécessaires.

Comment les équipes se constituent-elles ? Quelles sont les personnes nécessaires ? Où et comment les trouve-t-on ? Comment sont-elles associées au travail engagé ? Comment le travail collectif est-il organisé ?

L’objectif de cette table ronde est de réunir des personnes impliquées dans plusieurs projets de recherche pour échanger à partir de ces questions et de leurs enjeux scientifiques, techniques et pratiques.

Intervenants

- Anne Grondeux (ERC The Liber Glossarum, Histoire des Théories Linguistiques – Université Paris Cité)

- Violaine Jurie et Isabelle Marchand (Géotéca, anciennement Pôle Image – Université Paris Cité)

- Chiara Mainardi (La Haine du Théâtre, DiRVED – Université Sorbonne Nouvelle)

- Luc Massip (La Fabrique de la Révolution, Centre d’Etudes et de Recherches Interdisciplinaires de l’UFR Lettres, Arts et Cinéma – Université Paris Cité)

- Sophie Vasset (La personne en médecine, Laboratoire de Recherche sur les Cultures Anglophones – Université Paris Cité)

Animation

- Suzanne Mpouli (Ingénieure d’études du Centre des Humanités Numériques, volet Huma-Num)

- Olivier Ritz (Référent scientifique du Centre des Humanités Numériques, volet Huma-Num)

Table ronde n°2 : Science ouverte et ouverture de l'accès aux données publiques pour la recherche en sciences humaianes et sociales

« Notre pays a besoin de plus d’ouverture – sous toutes ses formes : ouverture des données publiques (open data), mais aussi partage et accès sécurisé aux données sensibles » (mission Bothorel, décembre 2020). Pour les chercheurs en sciences humaines et sociales, l’ouverture des données produites par les institutions publiques (statistiques publiques, données administratives) constitue d’abord un enjeu scientifique et rejoint en cela les préceptes de la « science ouverte » pensée comme vecteur de connaissance. Mais les enjeux sont aussi politiques, démocratiques, économiques, et ils posent nécessairement la question de l’équilibre à trouver entre ouverture et protection. Cet équilibre s’est notamment traduit dans la loi au niveau européen, avec l’adoption du RGPD en 2018, mais les marges de manoeuvre entre la loi et la pratique sont encore incertaines, dans l’absolu et notamment dans le champ scientifique. D’autres enjeux à dominante méthodologique sont par ailleurs associés à la question de l’ouverture : qualité et fiabilité des données, documentation et standards de diffusion, liens entre producteurs et réutilisateurs, dispositifs d’accès spécifiques (réseau Quetelet-Progedo-Diffusion, CASD), outils d’analyse, etc

Comment les évolutions récentes, y compris dans la législation, influencent-elles l’ouverture des données publiques, en particulier pour les recherches en sciences humaines ? Quelles sont les spécificités de l’utilisation de ces données à des fins de recherche par rapport à d’autres objectifs et d’autres publics ? Quelles sont les perspectives et les enjeux d’avenir pour développer leur usage ?

Cette table ronde propose une discussion sur les enjeux actuels de l’ouverture des données publiques, notamment pour les recherches en sciences humaines, en confrontant les avis d’acteurs impliqués dans la production, la diffusion et l’utilisation de ces données.

Intervenants

- Isabelle Blanc (Administratrice ministérielle des données, des algorithmes et des codes sources au ministère de l’Enseignement supérieur de la Recherche et de l’Innovation)

- Guillaume Mordant (Chef du département Insee Info Service)

- Sébastien Oliveau (Directeur de Progedo)

Animation

- Charlotte Dion (Ingénieure d’études du CHN, volet Progedo)

- Pierre Pistre (Référent scientifique du CHN, volet Progedo)

Comité d’organisation

Comité d’organisation : Boris Attencourt, Charlotte Dion, Mathilde Gallet, Elise Lehoux, Suzanne Mpouli, Christophe Pion, Pierre Pistre et Olivier Ritz.

Contact

recherche.dbm@listes.u-paris.fr

À lire aussi

Exposition « La folie selon les psys. Jusqu’au début des années 1960 » du 16 mars au 17 juillet à la BU Henri-Piéron

À l’occasion de la nouvelle édition de la Semaine du Cerveau, la BU Henri-Piéron propose une exposition consacrée à la notion de folie, à travers les regards psychiatrique, psychologique et psychanalytique. Présentée du 16 mars au 17 juillet 2026, elle...

Atelier d’écriture à la BU Grands Moulins : « Écrire pour guérir »

Depuis le mois de janvier, la bibliothèque Grands Moulins accueille un nouvel atelier d'écriture hebdomadaire, destiné aux personnes ayant vécu des violences sexistes et/ou sexuelles (VSS). Ces ateliers visent à offrir un espace d'expression, de...

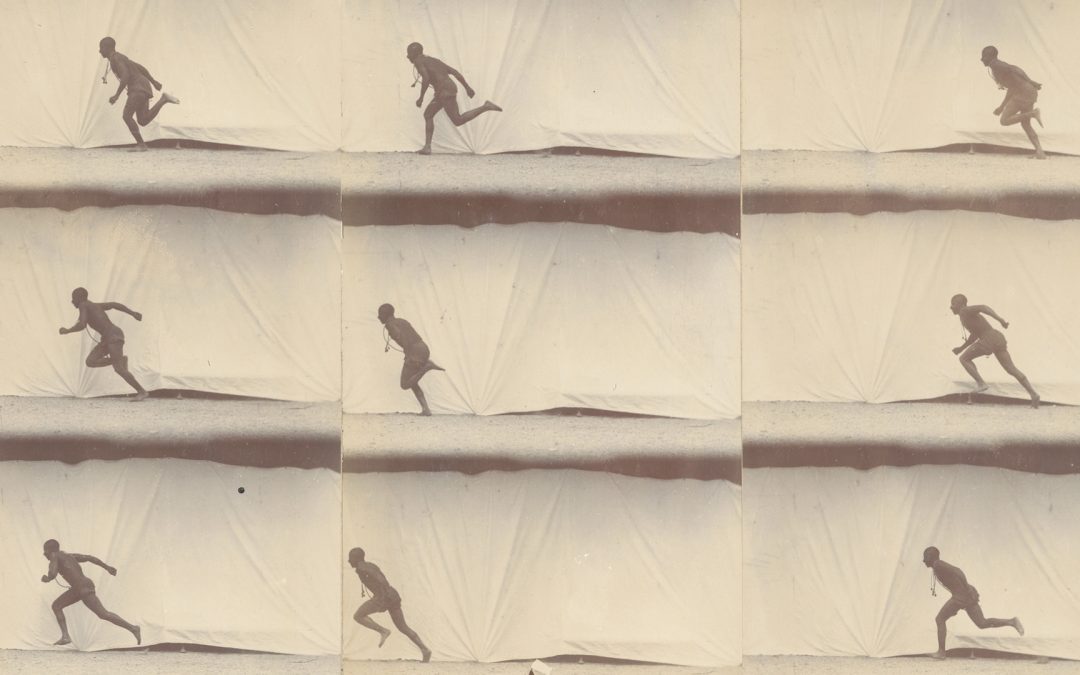

Exposition « Étienne-Jules Marey : chronophotographie, sciences et arts » du 6 novembre au 18 février

Pour la quatrième année consécutive, la Direction déléguée aux bibliothèques et musées de l’Université Paris Cité s’associe au festival PhotoSaintGermain et vous invite à cette occasion à découvrir sa nouvelle exposition photo « Étienne-Jules Marey :...

Rénovation des chaises de la BU Grands Moulins : un choix durable

À la BU Grands Moulins, les vacances de fin d’année ont été mises à profit pour mener une grande opération : la rénovation d’une partie du mobilier des espaces publics. Près de 750 chaises, soit la moitié du parc, ont retrouvé une seconde jeunesse. Publié...